Une visite significative : Françoise de Villeneuve à HAITI

Nous voulons vous partager à partir d’Haïti, la joie de recevoir la nouvelle d'un grand pas en avant dans le processus de

canonisation de Notre Bonne Mère Emilie.

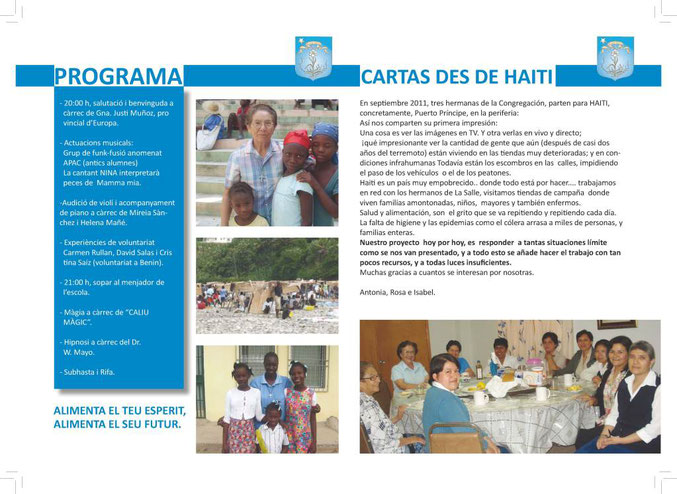

Nous vous partageons aussi une autre joie celle d’avoir la visite de Françoise de Villeneuve chez nous. En effet , elle partage

notre vie fraternelle de tous les jours. Avec elle se trouve aussi Rosangela Maria qui est venue pour accompagner un programme de la Pastorale de l’Enfant nous

apportant des nouvelles de toutes.

Histoire et Réalité du Peuple Haïtien

Par le P. Jean Hansen, Belge, Provincial des Pères de la Congrégation du Cœur Immaculé de Marie – CICM - “Les Pères Scheutistes”.

Les Sœurs Rosa et Antonia ont participé à une réunion amicale de Missionnaires Brésiliens travaillant en Haïti.

Le père a commencé son exposé demandant ce qui avait appelé le plus l’attention en arrivant à Haïti : l’abandon total de la part des autorités gouvernementales, le fait que les boutiques continuent à fonctionner après deux années presque du tremblement de terre, que résonne comme une musique le “mot grangou”, que quelques parents se montrent violents envers leurs enfants, la grande quantité d’ordures jetée dans les rues et les gens qui fouillent dedans avec leurs mains cherchant quelque chose à manger, etc.

Quelle est la position de l’Eglise face à tant de misères ? Quelle réponse le gouvernement donne-t-il pour l’éducation, pour les programmes de santé, pour l’habitat, pour la dénutrition des enfants? (chaque jour un enfant meurt de faim à Siete Soleil). Le Gouvernement a-t-il quelques projets avec des alternatives ?

A partir des impressions du groupe l’intervenant tente de donner quelques réponses. Il commente que, depuis 2004 l’aide du Brésil a augmenté grâce à divers projets pour Haïti : grâace à Caritas, la CRB, (Conférence des Religieux du Brésil) etc.

Le thème de la communication est important, le conférencier nous propose de nous situer sous un autre angle que celui de “la misère et de la faim”, afin que les gens puissent changer le mot “grangou”. Après l’indépendance (1804) les français se voyant vaincus ont exigé une grande quantité d’argent à Haïti, ce qui lui a supposé cent ans de travail pour payer cette exigence de la France, sans pouvoir se récupérer en tant que peuple. Ce n’est qu’en 1825 que la France a reconnu son indépendance. Haïti a payé tout le montant exigé. Les haïtiens ont été ignorés tout au long de l’histoire, il y en a même, encore de nos jours, qui vivent les conséquences de l’esclavage. Le premier à reconnaître l’indépendance d’Haïti a été le Vatican donnant la responsabilité de l’Education aux religieuses et religieux, qui ont actuellement 80 % de l’éducation. Las élites ont commencé à fréquenter leurs écoles, exigeant que l’on augmente le prix des scolarités pour éviter que les pauvres puissent y venir.

Il est important de connaître l’histoire d’Haïti.

En 1910, les Etats-Unis rentrent dans le pays, parce que, selon eux, Haïti n’était pas capable de se gouverner lui-même. Ce qui marque l’histoire d’Haïti c’est un conflit politique. L’économie du pays est totalement orientée vers l’extérieur à travers de petits groupes d’élite qui se considèrent “très catholiques”. Quelle peut être la position de l’Eglise face à cela ? L’élite “achète le clergé pour assurer son capital”. Les Etats-Unis ont élaboré une doctrine : “l’Amérique pour les américains”, prenant des gens d’Haïti pour travailler comme esclaves dans d’autres pays où ils avaient déjà des inversions de capitaux.

Le tremblement de terre n’a pas appauvri le pays, Haïti était déjà misérable, mais il a permis que “tout le monde puisse voir la réalité de Haïti”. Le pays a été ouvert aux ONGs qui, en général, sont ambigües, parce que, d’un côté elles aident et de l’autre elles exploitent le peuple.

De 1957 à 1986 il y a eu l’une des dictatures de Duvalier au cours de laquelle l’élite a eu le pouvoir. En 1990 le père Aristide gouverne à Haïti, sans avoir aucune expérience politique. Il n’est pas parvenu à administrer les conflits internes, et il a importé les conflits à l’intérieur de l’Eglise. Ont disparu alors les Communautés de Base, utilisées par les partis politiques pour leurs campagnes, les détruisant de l’intérieur. 2001 le conflit social s’étend, avec le gouvernement de Préval. Haïti a connu de nombreux coups d’Etat.

Il ne faut pas mal interpréter la culture du peuple haïtien mais voir, bien plutôt, sa capacité de résistance. La violence lui vient de ses ancêtres. Selon certaines statistiques Haïti n’est pas plus violents que d’autres pays en Amérique Latine.

Comment est-il possible que nombre d’entre eux n’aient pas leurs certificats de naissance ? Quand naît un enfant, garçon ou fille, le père a deux ans pour le reconnaître et l’inscrire à l’Etat-Civil payant 250 gourdes au gouvernement ; passé ce temps, il doit payer 2500 gourdes à un avocat. Après le tremblement de terre (300 mille victimes) beaucoup d’enfants n’ont pas de certificats de naissance. Il existe un Ministère de la femme et l’enfant –DCPPJ- bien que très peu connu et utilisé. L’Eglise a une action sociale “Justice et Paix” et une Pastorale de la Santé. (Elle a réalisé 300 sessions sur la violence). Actuellement 80 % de l’Education est privée et elle est à la charge des catholiques, des protestants, et des congrégations presbytériennes, etc. Le 20 % restant, de l’Etat, est gratuit. La commission épiscopale de l’éducation a réuni un Congrès il y a quatre ans et dressé un projet sur “l’Education Catholique” qui n’a pas encore été appliqué. Les laïques sont sensibles et demandent l’aide des religieuses, religieux et des pères. Pour ceux et celles qui travaillent dans les écoles, dans le secteur de la santé, etc. mettez-y “l’esprit” ne travaillez pas pour travailler mais mettez l’accent sur les points positifs. Notre action doit avoir une influence sur les conflits sociaux internes, ne travailler que sur la base peut augmenter les conflits, notre action doit conduire le gouvernement à agir sans provoquer de frustrations. Des réflexions qui surgissent des groupes des Droits Humains peut surgir quelque chose de nouveau pour Haïti. Jusqu’en 1986 il n’y avait aucune organisation dans le pays. La liberté d’expression a surgi après 1986. Les organisations les plus sérieuses sont celles qui naissent des zones rurales parce qu’elles travaillent avec les conséquences de la situation actuelle et en questionnent les causes des problèmes. Bien des changements sont survenus dans le pays partant de là.

Après le tremblement de terre, les Jésuites ont essayé de regrouper les organisations civiles afin de réfléchir avec elles. Tout le monde est convaincu que si l’Eglise ne s’ouvre pas au peuple aucun changement ne se produira. Le peuple continue à attendre l’agir et l’engagement de l’Eglise.

Antonia et Rosa Boni de la Communauté Missionnaire à Haïti.